科學證實氣候變遷造成的負面影響已經十分緊急,引起了國際社會、跨國企業及在地團體的重視,各國陸續提出「2050 淨零排放」的宣示與行動。臺灣的溫室氣體排放緩步下降,2019 年溫室氣體淨排放量為 265.62 百萬公噸二氧化碳當量,已降至 2005 年基準年水準以下;碳排放密集度 (即每單位 GDP 之二氧化碳排放) 更較基準年減少約 34%,顯示溫室氣體排放已與經濟成長脫鉤。為共同承擔全球目標,我國亦將 2050 淨零排放入法引領未來中長期因應衝擊之氣候行動。

資料來源

國家發展委員會-臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明

(一) 全球淨零趨勢及供應鏈減碳壓力,產業轉型刻不容緩

國際能源總署(International Energy Agency, IEA) 2021 年提出「全球能源部門 2050 淨零排放路徑」報告指出,至2030 年減碳貢獻主要是來自目前市場上已有的技術,但至 2050 年,將近一半的減量是來自目前僅在示範或原型階段的技術。我國製造業實力堅強具有優勢,應參考國際減碳路徑,找出具有基礎或潛力的新興科技。

(二) 極端氣候災難頻傳,突顯達成淨零目標的急迫性

聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 2022 年 2 月公布第六次評估報告 (IPCC AR6) 指出,全球暖化將在近 20 年內升溫 1.5°C,全球皆無法倖免於氣候危害。聯合國氣候大會呼籲應採取氣候行動,將全球溫室氣體排放量在 2030 年前減半,並在 2050 年達到淨零,方可將全球溫升控制在 1.5°C 以內。

(三) 臺灣與世界共同邁向淨零

2021 年 4 月 22 日世界地球日蔡總統宣示,2050 淨零轉型是全世界的目標,也是臺灣的目標;要達到 2050 年淨零轉型,前提是必須堅定落實能源轉型的目標,及早評估風險,並且以前瞻且務實可行的方式,提出淨零排放的路徑圖,讓整體經濟結構的轉型有所依循。

資料來源

國家發展委員會-臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明

一、我國溫室氣體排放現況

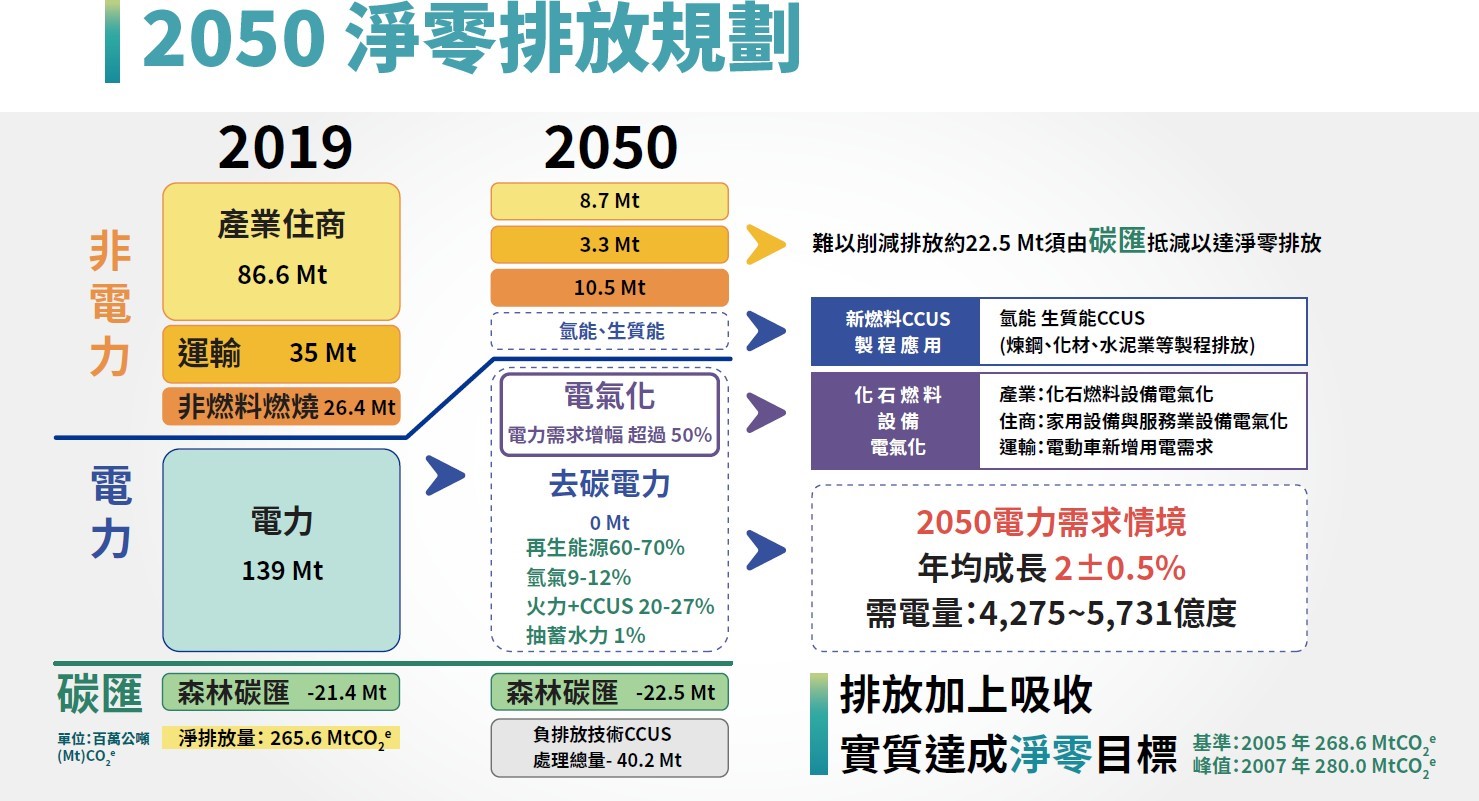

我國 2019 年溫室氣體排放總量為287.06百萬公噸二氧化碳當量(MtCO2e),經扣除碳匯 (21.44 MtCO2e)後之淨排放量為 265.62 MtCO2e,較基準年 (2005 年) 約減少 1.1%。溫室氣體排放以二氧化碳(CO2) 95.28% 為最大宗(主要來自能源燃燒排放),氧化亞氮(N2O) 1.71%、甲烷(CH4) 1.67%、全氟碳化物(PFCs) 0.49%、氫氟碳化物(HFCs) 0.36%、 六氟化硫(SF6) 0.33%、三氟化氮(NF3) 0.16%。

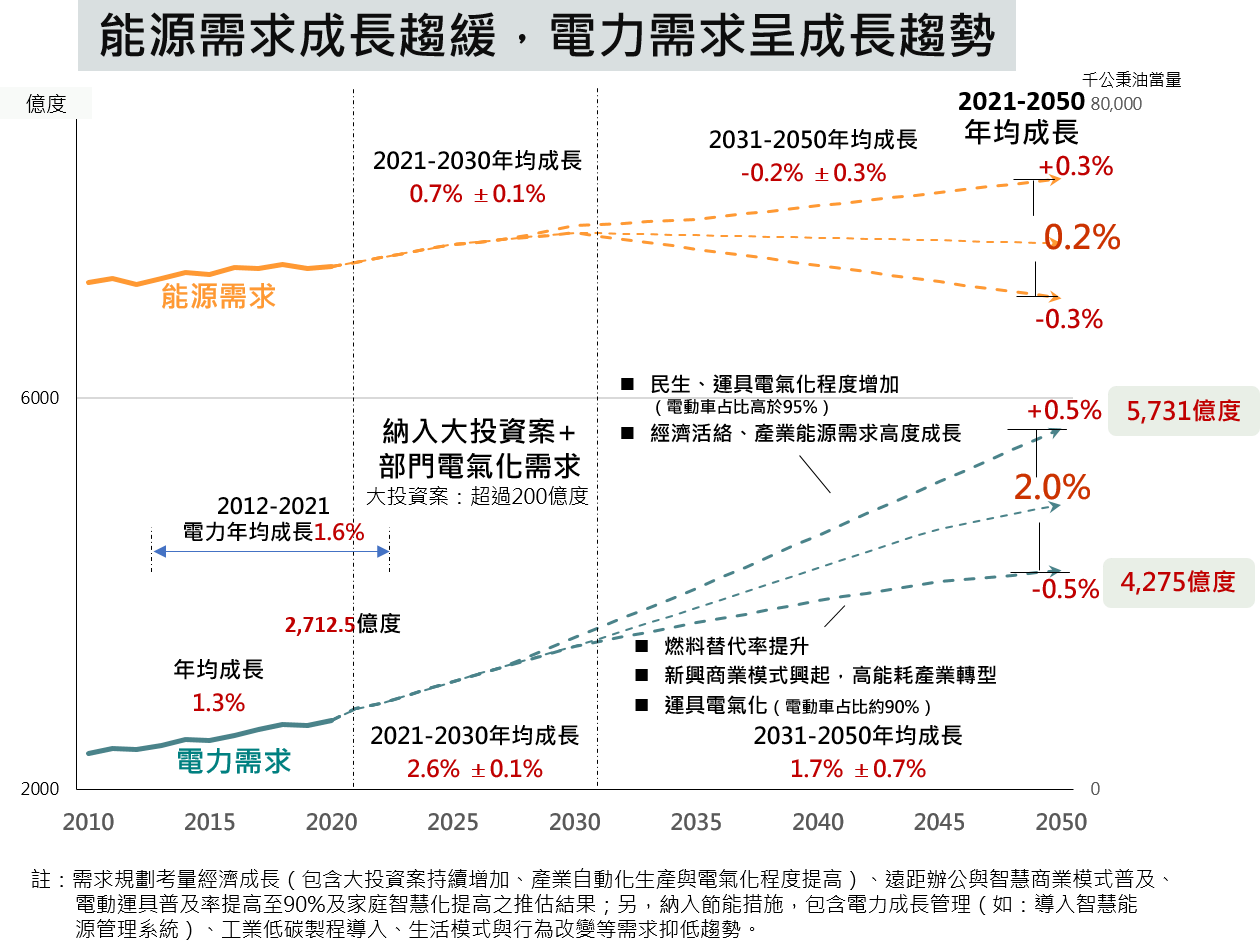

二、長期電力消費年均成長 2%±0.5%、非電力 消費則呈負成長

在淨零情境下,預估我國 2021~2050 年電力消費趨勢因整體經濟成長與產業發展、民生與產業製程設備智慧化,以及電動運具發展等部門能源使用電氣化等因素,電力消費年均成長 2.0±0.5%(2050 年最高約達 5,731 億度電);惟因石油產品、天然氣與煤炭等非電力消費呈負成長,使我國整體能源消費(電力+非電力)成長幅度逐步趨緩,呈微幅成長趨勢。

圖. 電力需求情境分析

一、短期(~2030年)達成低碳

能源系統:透過能源轉型,增加綠能,優先推動已成熟的風電和光電,並布局地熱與海洋能技術研發;增加天然氣以減少燃煤的使用。

二、長期(~2050年)朝零碳發展

能源系統:透過燃氣機組搭配碳捕捉再利用及封存(CCUS)及導入氫能發電,來建構零碳電力系統。燃煤則基於戰略安全考量轉為備用。 極大化各產業部門及民生用具之電氣化:減少非電力之碳排放,集中改善電力部門零碳能源占比。 積極投入各種技術開發:包括高效率的風電及光電發電技術、CCUS、氫能發電及運用之技術。

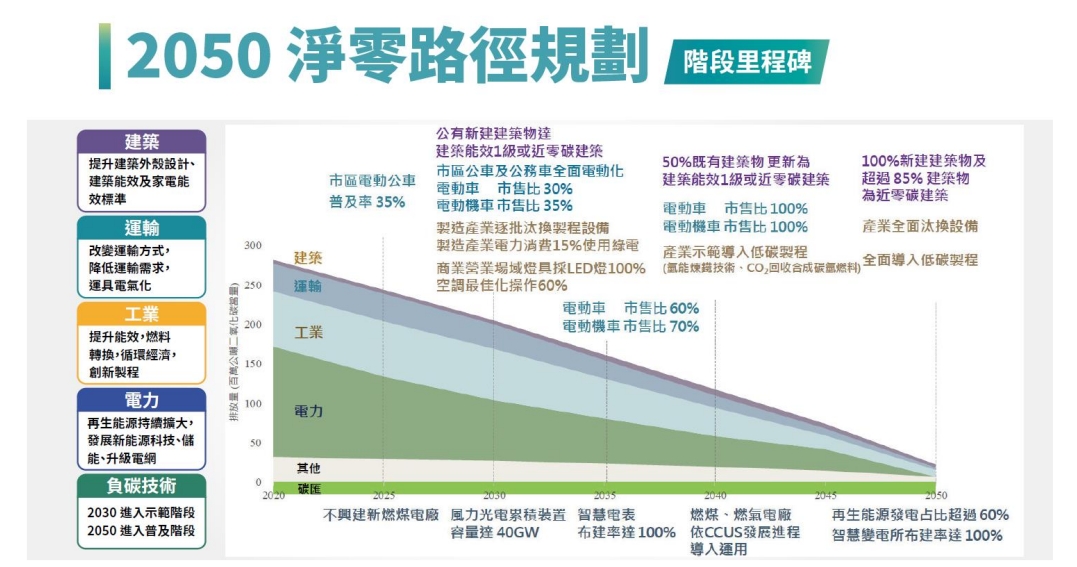

藉上述兩階段工作,我國 2050 淨零排放初步藍圖如圖 1,總電力 60~70%為再生能源,9~12%為氫能,20~27%為搭配碳捕捉之火力發電。根據此規劃藍圖,2050 淨零排放路徑里程碑如圖2,自短期不興建新燃煤電廠開始,陸續擴增再生能源裝置容量、建構零碳電力系統,搭配產業住商運輸等需求端之各階段管理措施,藉以達成 2050 淨零排放之目標。

圖1.臺灣 2050 淨零轉型路徑規劃

圖2. 臺灣淨零轉型路徑規劃之階段里程碑

資料來源

國家發展委員會-臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明

2050 年淨零排放,無法單靠現有技術與政策實現,需要加大能源結構轉型、投資創新產業、擴大政策與生活轉型範疇。在此基礎上,規劃「十二項關鍵戰略」來整合跨部會資源,藉以支持所有投入的個人、企業及相關非政府組織。將就能源、產業、生活轉型政策預期增長的十二個重要領域制定行動計畫,藉以因應未來國際協議與我國全球定位所設定之淨零目標,並藉此展現具體前景。

圖. 臺灣 2050 淨零轉型之 12 項關鍵戰略

資料來源

臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明

一、風電/光電

以風電與光電為再生能源發展主力。風電朝大型化與浮動式離岸風機發展,規劃離岸風電2030年設置裝置量達 13.1 GW、2050年達 40~55 GW;太陽光電透過土地多元化應用擴大設置場域,並汰換更新為新世代高效率光電,規劃太陽光電2030年設置裝置量達設置裝置量達30 GW、2050年達40~80 GW。

二、氫能

以氫能為淨零主要選項,運用於產業零碳製程原料、運輸與發電無碳燃料等面向;以進口綠氫為主要來源,搭配國內再生能源產氫,逐步布建氫能之接收、輸儲等基礎建設及氫能利用系統。

三、前瞻能源

為增加再生能源選項,基載型地熱與海洋能為發展重點,推動示範驗證與區塊開發,同步帶動綠能產業發展。另擴大生質能使用,結合國內資源循環利用與進口等方式穩定料源,並研發先進生質能源技術。規劃 2050年前瞻能源設置裝置量達 8~14GW。

四、電力系統與儲能

推動分散式電網並強化電網韌性,推動電網數位化與操作彈性提升電網應變能力,運用資通訊物聯網技術促進系統整合;擴大儲能系統設置,發展儲能關鍵技術並建構儲能商業模式誘因。

資料來源

臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明

五、節能 - 創新科技、能源有效運用

在生產製造、居家生活與商業服務、運輸、跨部門各面向,擴大技術應用以提高能源使用效率;透過經濟誘因、教育輔導、強制法規等措施,加速高效率設備市場滲透率。同步發展創新能源效率科技,逐步導入前瞻技術,從需求面全面提升能源使用效率。

六、碳捕捉利用及封存 CCUS

以碳捕捉再利用及封存技術移除產業及能源設施碳排放,優先發展碳捕捉利用技術,作為化學品原料與建築材料,建立碳循環價值鏈;並開發本土碳封存潛力場址,展開安全性驗證場域計畫。

七、運具電動化 及無碳化

發展電動車產業鏈,依技術成熟度設定機車、小客車與大客車未來市占比目標,並投入儲能、充電樁、建築充電安全等基礎建設之技術研發與建置;而長途行駛用途之大型遊覽車與大貨車之電動化,則視產業技術進行導入與推廣。

八、資源循環零廢棄

加強產品源頭減量,促進綠色設計及綠色消費;廢棄資源物質能資源化,強化資源永續循環利用;投入技術研發與制度革新,提升資源循環效率。從產品設計、資源再生、產業鏈結及技術創新四大面向,打造零廢棄的資源永續循環世代。

資料來源

臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明

九、自然碳匯

藉造林及相關經營工作降低大氣二氧化碳濃度;建構負碳農法及海洋棲地、動植物保育技術,保護生物多樣性、避免土壤流失、保育森林及復育碳匯生態系統,以提升碳吸收功能。

十、淨零綠生活

邁向2050淨零排放需要全民生活轉型, 推動「淨零綠生活」,從 食、衣、住、行各面向,透過全民對話凝聚共識, 教育推廣經由行為改變,建構低碳商業模式 ,創造綠生活產業鏈 。

十一、 綠色金融

運用金融市場力量,引導經濟邁向淨零排放,提升金融業與產業之氣候韌性。建構完善的永續金融生態圈,推動上市櫃公司依時程完成溫室氣體之盤查及查證,強化資訊揭露,持續精進我國永續分類法,成為引導各企業轉型的指引。

十二、 公正轉型

以「盡力 不遺落任何人」為公正轉型目標,在淨零轉型過程中戮力追求政策目標平衡性、社會分配公正性與利害關係包容性。

資料來源

臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明

1. 碳循環 Carbon cycle

指大氣、水圈、陸地、海洋生物圈及土壤圈中的碳流動,包含如二氧化碳、生物質中的碳、及溶解在海洋中的碳 (碳酸鹽和碳酸氫鹽)。

2. 碳足跡 Carbon footprint

指產品由原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段產生之碳排放量,經換算為二氧化碳當量之總和。

3. 固碳 Carbon sequestration

將碳儲存在碳庫中的過程。

4. 碳匯 Carbon Sink

指將二氧化碳或其他溫室氣體自排放源或大氣中持續移除後,吸收或儲存之樹木、森林、土壤、海洋、地層、設施或場所。

5. 二氧化碳當量 Carbon dioxide equivalent (CO2e)

各類溫室氣體相對於二氧化碳之輻射衝擊單位,係使用特定溫室氣體之質量乘以其全球暖化潛勢計算而得。

6. 二氧化碳捕捉與利用 Carbon dioxide capture and utilization (CCU)

將二氧化碳捕捉後,將碳應用於生產新產品之過程。「二氧化碳捕捉與利用」對於氣候之影響取決於產品壽命與其替換,及其二氧化碳來源(即化石燃料、生物質或大氣)。CCU 亦可指「二氧化碳捕捉與使用」(Carbon dioxide capture anduse) 或「碳捕捉與利用」(Carbon capture andutilization)。

7. 二氧化碳捕捉、利用與封存 Carbon dioxide capture,utilization and storage (CCUS)

指可對實現全球能源和氣候目標發揮多種作用的技術,包括從大排放源如電廠、使用化石燃料、生質能之工業設施或大氣中捕捉二氧化碳之過程;另包括壓縮經捕捉之二氧化碳及運輸過程,與廣泛應用,或注入地底深層以永久儲存二氧化碳之程序。

8. 碳中和 Carbon Neutral

於特定範疇內之主體相關的人為二氧化碳排放量與人為二氧化碳移除量達平衡的狀態。主體可以是國家、組織、地區、商品等實體或服務和事件等活動。碳中和之評估涵蓋整體的生命週期 ( 即包括範疇三之「其他間接排放」),亦可依據特定計畫方案,限定於特定時間範疇內該主體可直接控制之排放與移除。

9. 淨零(淨零排放) Net Zero

從人類工業革命以來,汽車、飛機、發電廠、工廠中燃燒大量的煤和石油,排放大量的溫室氣體,增強了溫室效應,要逆轉氣候危機光是減碳還不夠,必須是要減少所有的溫室氣體排放,淨零指的就是溫室氣體排放接近零值。

10. 負碳排 Carbon Negative

企業或組織清除的二氧化碳遠超過所排放的二氧化碳。